明朝壬戌年是哪一年,明朝末年是哪一年

最后更新 :2021.11.14 13:31

明朝壬戌年是哪一年

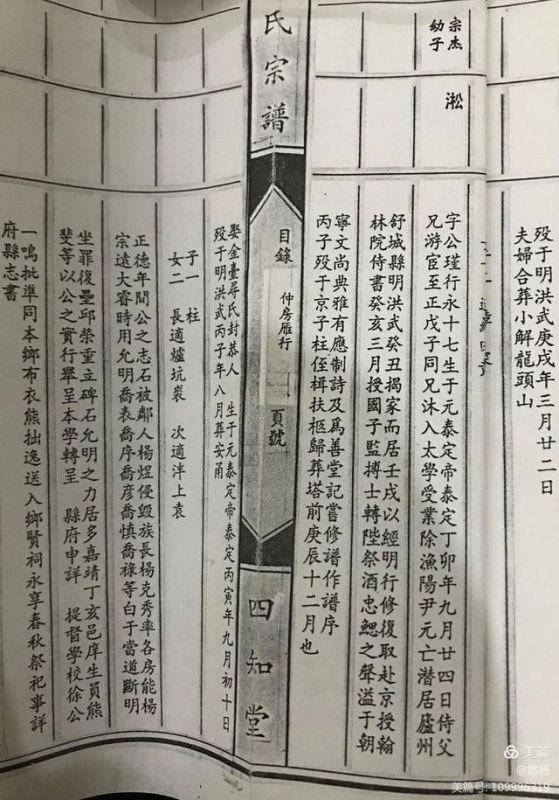

:季房中房 杨楼绪

策划:季房尧基 杨复熙

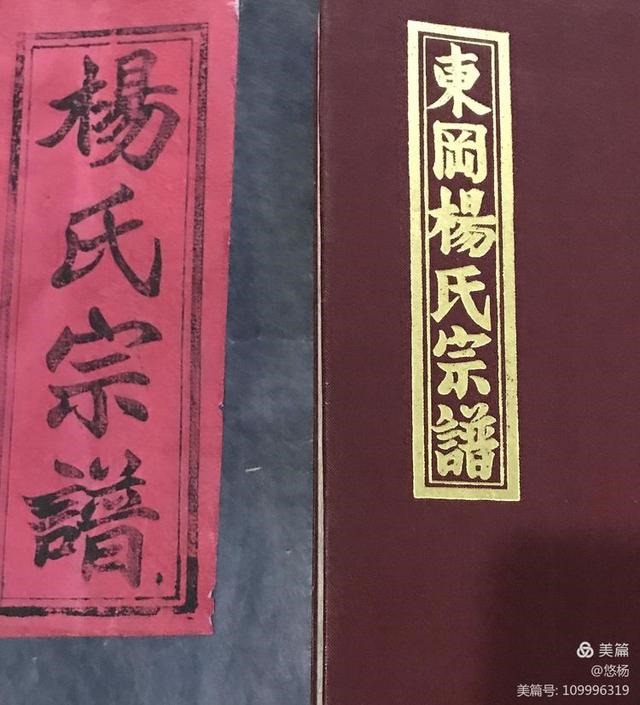

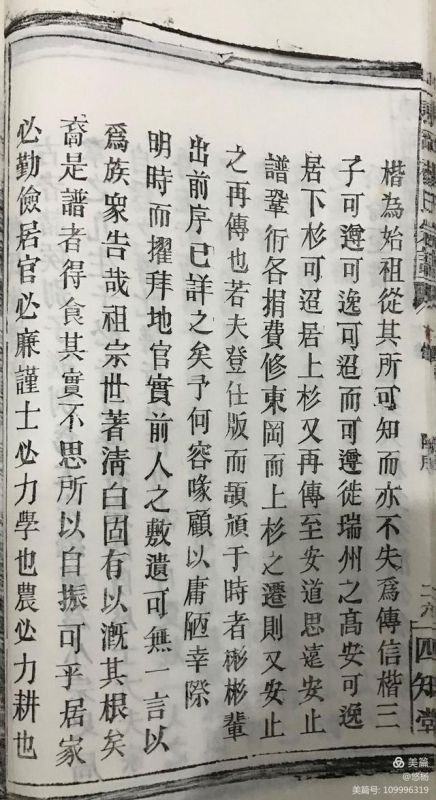

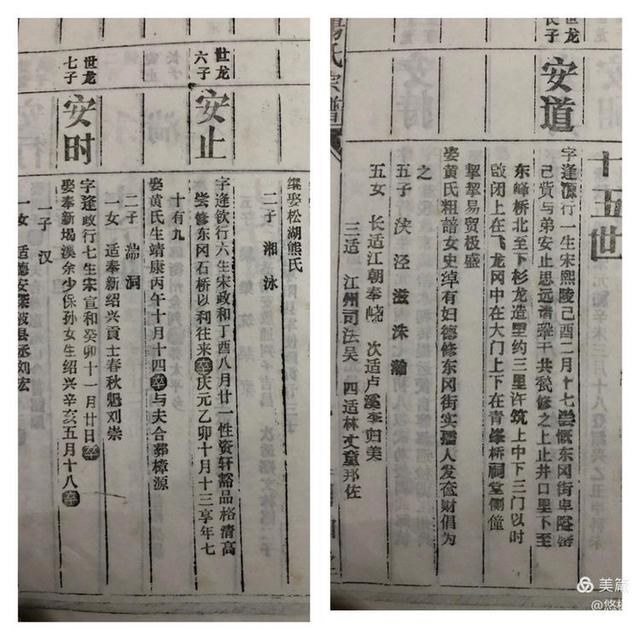

公元1395年东冈杨氏举行第五届修谱。自杨楷(617-701年)幼子季房杨可迢(638-696)位下第二十一世孙杨珩(1283-?)于元朝皇庆壬子六月廿九日(公元1312年7月18日)主持东冈杨氏第四届修谱并撰写序文后,又过了八十三年,于明洪武二十八年乙亥(公元1395年)东冈杨氏举行了第五届修谱。这届修谱由杨楷次子仲房杨可逸(636-700年)位下第二十二世孙、国子监祭酒杨淞和杨楷幼子季房杨可迢(638-696年)位下第二十四世孙、户部主事杨隆,两个人共同主持本届修谱,并各自撰写序文一篇,所以这届谱有两篇序文要翻译。这两篇序文各有千秋:1、杨淞的谱序,侧重于教我们如何修谱,即已知的先祖必须清楚地记载上去;搞不清楚的也要记上大致信息,让以后的人想办法补上或者纠正错误。所以淞公具有高度的前瞻性!因为社会不断发展,今天我们交通发达、智能通信方便,有互联 等大数据分析,资料 快捷,所以我们后人补缺也是可能的;2、杨隆的谱序,侧重于论述为什么要修谱,修谱的重要性、修谱的重大意义在哪里。

杨淞: 生于元朝泰定丁卯(1327年)卒于明朝洪武丙子(1396年)。其父杨宗杰(1297-1372年)为元朝奉议大夫、翰林侍制。元朝至正戊子(1348年)他因为父亲是朝廷重臣,因而获得“荫贡”,就是说他因为父亲的原因而获得入国子监读书的资格,之后通过了国子监举行的考试,担任渔阳尹(现天津市蓟州区、“尹”即太守)。元朝至正八年戊子(1368年)元朝灭亡,作为前朝旧臣,只能潜藏,他来到庐州舒城县(今安徽省六安市舒城县),明朝洪武癸丑(1373年)全家人一起来到舒城县定居。后来他又参加明朝洪武壬戌科(1382年)科举考试并中得功名,来到都城南京、被授于翰林院侍书。洪武癸亥(1383年)授国子监博士,后又获授国子监祭酒。他在1395年主持完东冈杨氏第五届修谱一年后,于1396年在南京去世,由儿子和侄子护送回长均白沙老家安葬。

杨隆:生于元朝至正乙巳(1360年),卒于明朝永乐庚子(1420年)。其父杨显德(1342-1405)性情倔强,有事自己默默承担。其伯父杨彰德(1339-1374年)英年早逝。彰德、显德两兄弟生于苦难,长于乱世。宋、元两朝更叠,狼烟四起,战火纷飞,生活苦楚难表。其伯父彰德公的雁谱上载“鸾凤伏竄兮,鸱枭翱翔”(“凤凰隐藏在山中啊,猫头鹰在空中飞翔”,意思是家中遭难)。所以说杨隆在苦难中长大,他能够取得功名,是多么的艰难!苦难磨练品格,在苦难中成长的杨隆,自幼勤奋苦学,被有关官吏发现后,举荐他补缺参加考试,获得“府庠生”资格(即到府一级的学校读书的学生资格),后又参加科举考试中举,并于明洪武丁卯(1387年)任浙江省绍兴府诸暨县税课大使,从九品。逐渐升迁至户部主事,正六品。后来由于别人犯错误受牵连,遭贬谪到陕西做地方官。于洪武乙亥(1395年)杨隆回到老家与杨淞联合主修东冈杨氏第五届家谱。于1420年去世,葬于北京市通州区,这时候明朝首都仍在南京。

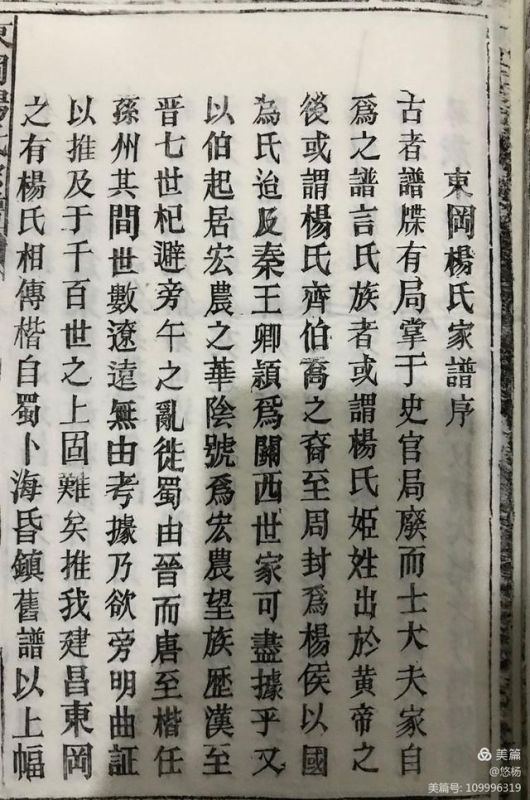

: 【东冈杨氏家谱序】

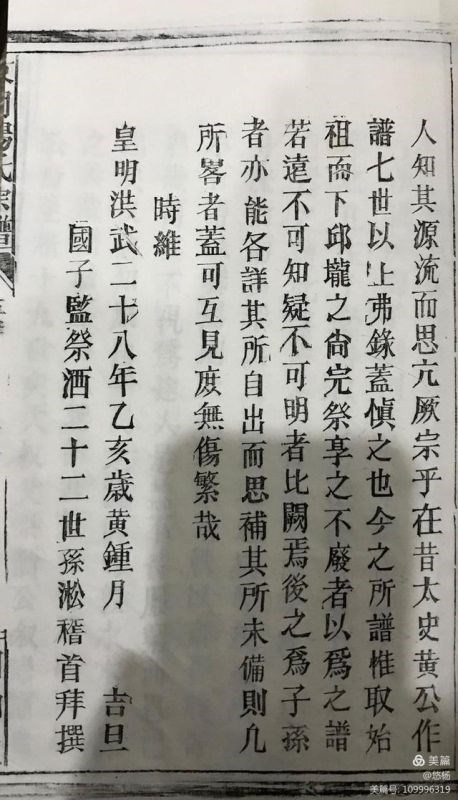

明朝·杨淞

古者谱谍有局,掌于史官。局废,而士大夫家自为之。 谱言氏族者:或谓杨氏姬姓出于黄帝之后,或谓杨氏齐伯侨之裔,至周封为杨侯,以国为氏,迨及秦王,卿颖为关西世家可尽据乎! 又以伯起居宏农之华阴,号为宏农望族。历汉至晋七世杞,避旁午之乱徙蜀。由晋而唐至楷任孙州,其间世数辽远,无由考据。乃欲旁明曲证,以推及于千百世之上,固难矣! 推我建昌东冈之有杨氏,相传楷自蜀卜海昏镇,旧谱以上幅裂不得详。海昏今之建昌也,东冈为邑之属里,乃断自楷为东冈始祖。故自楷以下系序之承传,支庶之分异,斯可得详焉。 始祖生可遵,唐时累徵不起。偕弟可逸、可迢养高泉石,与缙绅士大夫为翰墨交遊,徙益附者! 安持为江州兵马提辖、湍为衡州佥判,他若涣、若友直俱登极恩,封赠有嘉。嗣是登科第举,贤良齐显,仕者齐背相望,愿以鄙劣无似叨蒙。 国恩幸擢大司成之,职恒以弗克负荷为虑,骎寻岁月,惧夫一旦陨灭, 以为大憾,安可无望后人知其源流,而思亢厥宗乎!在昔太史黄公作谱七世以也。 今之所谱,惟取始祖而下,邱垅之尚完祭享之不废者,以为之谱。若远不可知,疑不可明者比缺焉,后之为子孙者,亦能各详其所自出,而思䃼其所未备,则凡所略者,尽可互见,庶无伤繁哉!时维皇明洪武二十八年乙亥岁黄锺月吉旦国子监祭酒二十二世孙淞稽首拜撰译文: 【东冈杨氏家谱序】

明朝·杨淞

古时候的家谱,有 专门的研究和整理谱牒的机构负责管理,由专门记载历史的官员修撰掌握。唐朝末年,社会动荡宗法制度废除,这个管理机构消失了。这样一来,官僚世族、富豪家庭、名门望族等等家族私人自己修谱。 我们的宗谱上说到自己的家族姓氏:杨姓源出于姬姓,是黄帝的后代,然后由黄帝传至姬伯侨,所以是姬伯侨的后裔。姬伯侨的祖先在周朝时封为杨侯、封地在“杨国”(今陕西华阴),因此他的后代以受封地“杨国”的“杨”为姓,再及至秦朝,这么久远的事情,你再聪明、知识面再广,也很难拿出更多的证据来确定“关西世家”(杨震家族)的世系代次关系! 杨伯起(即杨震59-124年)居住在宏农华阴(今陕西华阴),这是有名望的家族。从他开始经历汉朝到晋朝,第七世孙杨杞(社交活跃时间377年),为躲避四面八方的祸乱(即西晋之乱),迁徙到四川。由晋朝到唐朝,传至杨楷(617-701年)任孙州牧,代次太多,时间遥远,很难考证世系,但是我仍然想在已知的历史资料中,从侧面推敲印证杨杞至杨楷的世系关系,然后推及到千百世之上,可是实在是太难了啊!推敲我们建昌东冈(今安义县长均乡白沙村马山东坡)的杨姓 ,相传是杨楷从四川迁徙到海昏镇,旧谱杨楷以上世系断裂很难详细。但是旧时海昏就是辖现在的建昌县,东冈属于其管辖区域,于是把杨楷作为东冈杨氏的始祖,那么从杨楷开始,下面的世系次序承传、支派分演就非常详细了啊!始祖杨楷生下杨可遵(633-?)。杨可遵长大后,朝廷多次征招他,他都不应招,与弟弟杨可逸(636-700年)、杨可迢(638-696)欢喜于山水之间,乐于结交一些官宦富豪大户人家出身的人,舞文弄墨游山玩水,白白地附和别人毫无益处。 (但是后代中)杨安持为江州兵马提辖(1086-1122年、今九江、管理囚犯、偷盗、火灾、街道、防务等),杨湍为衡州佥判(1131-?、湖南省衡阳市、协助州长官处理政务及文书案牍),其他还有比如杨涣(1159-1239年、是杨友直的父亲)、杨友直(1182-1268年、杨涣长子)等等这些人,都得到了皇帝的更高恩敕和封赠褒扬!子孙后代科举考试屡登龙榜,德才兼备的优秀人才数不胜数,进入仕途者大量涌现。我才疏学浅鄙陋低劣,对他们的功德无法用语言来形容! 我受到朝廷的恩泽,重用为国子监祭酒,这个职务担任了很久,我年纪也大了,很忧虑承担不了重任。时间逐渐过去,老一辈的人一旦不在了,更大的遗憾就是,后面的人想不起自己的祖先 ,不知道自己的宗族是怎么回事啊!相传古代,朝廷专门修史的黄太史,七代人都是为朝廷修谱就是这个道理呀! 这次修的杨氏宗谱,自始祖杨楷以下,凡是祭祀了的或者墓碑上有的祖先,都不能忘记,全都要记在谱上。如果是很远的先祖弄不清的,或者是有疑问不明确的,就空在这里,写上记号,后来的子孙也知怎么回事,他们将来总会想办法补上,那么这些略写的空缺,也可以互相借鉴,对记载详细清楚的祖先也没有什么妨害啊!时间是:洪武二十八年乙亥十月初一(公元1395年11月3日)国子监祭酒二十二世孙杨淞磕头跪拜后撰写

:

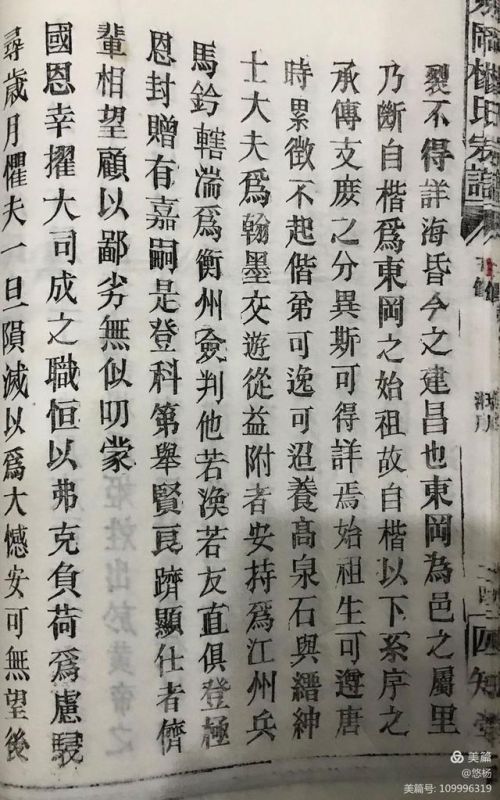

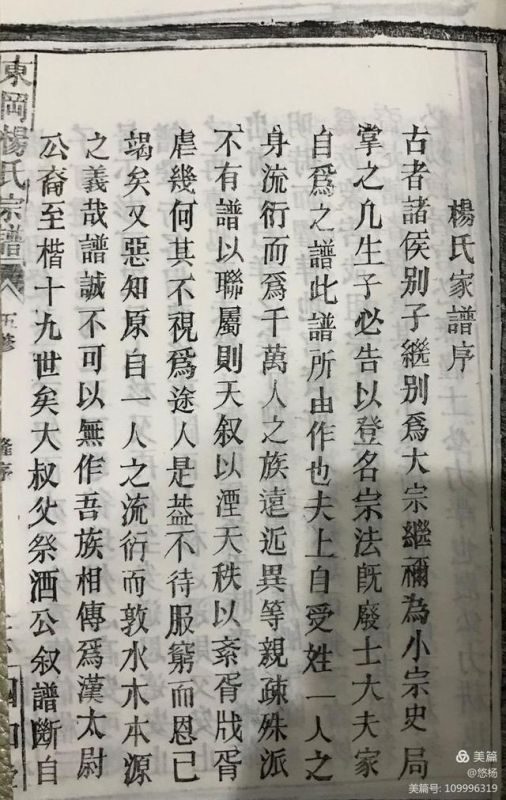

【杨氏家谱序】

明朝·杨隆

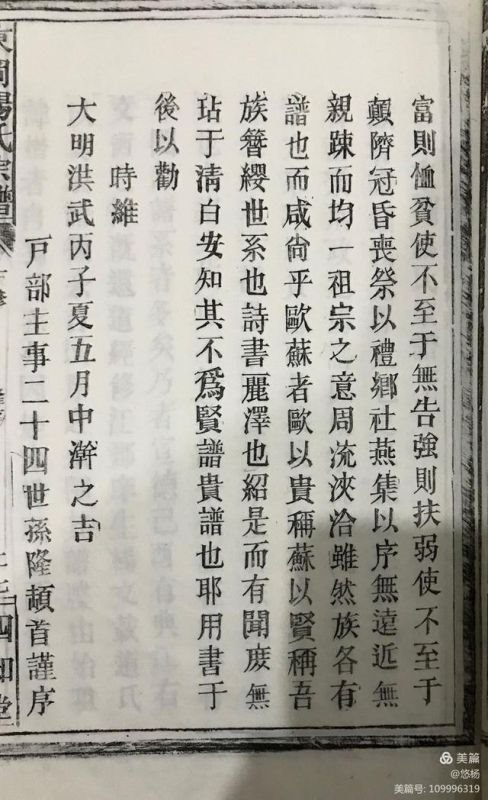

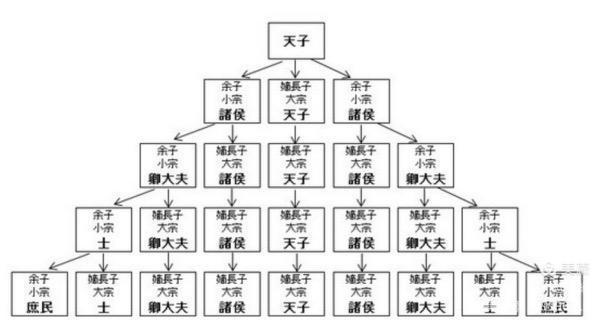

古者诸侯别子,继别为大宗,继祢为小宗,局掌之,凡生子必告以登名。宗法既废,士大夫家自为之谱,此谱所由作也。夫上自受姓一人之身,流衍而千万人之族,远近异等,亲疏殊派,不有谱以联属,则天叙以湮,天秩以紊,胥戕胥虐几何!其不视为途人!是盖不待服穷,而恩已竭矣,又恶知原自一人之流衍,而敦水木本源之义哉!谱诚不可以无作。吾族相传为汉太尉公裔,至楷十九世矣。大叔父祭酒公叙,谱断自楷为始祖,徒其所可知,而亦不失为传信。楷三子:可遵、可逸、可迢。而可遵徒瑞州之高安,可逸居下杉,可迢居上杉。又再传至安道、思远、安止,谱巩衍各捐修东冈。而上杉之迁则又安止之再传也。 若夫登仕版而颉颃于时者,彬彬辈出,前序已详之矣,予何容喙! 顾以庸陋幸际,明时而擢拜地官,实前人之敷遗,无一言以为族众告哉!祖宗世著清白,固有以溉其根矣。裔是谱者,食其实不思所以自振可乎。居家必勤俭,居官必廉谨,士必力学也,农必力耕也。富则恤贫使不至于无;告强则扶弱,使不至于颠隮。冠昏丧祭,以礼乡社,燕集以序,无远近、无亲疏,而均一祖宗之意,周流浃洽。 虽然族各有谱也,而咸尚乎欧、苏者,欧以贵称、苏以贤称。吾族簪缨世系也,诗书丽泽也,绍是而有闻庶无沾于清白,安知其不为贤谱贵谱也!耶!用书于后以劝。时维大明洪武丙子夏五月中浣之吉户部主事二十四世孙隆顿首谨序 译文: 【杨氏家谱序】

明朝·杨隆

古代各诸侯国,在一国之内,国君是天下的共主、全国的大宗,其王位由嫡长子继承,这是大宗;除了天子国君和嫡长子之外,其他的儿子是小宗。凡是儿子出生,必须告诉谱局予以登记,由谱局(专门为皇族写家族史的机构)来管理。唐朝末年,社会动荡,战乱纷飞,宗法制度和 谱局机构废除,官僚富豪家族开始自己修谱,这就是修谱的由来啊。人类的家庭最开始是一个人获得了姓氏,然后繁衍生息发展为千万人的大家族,居住地的远近,血缘关系的紧密程度,是哪个支派衍生,等等这些如果没有宗谱记载其中的关系,那么天然的血缘宗亲就会消失,礼法制度就会发生紊乱,这样一来宗亲之间由于不知道亲缘关系,弄不好互相倾扎,以至于互相残害啊!甚至还不如道路旁边 着的陌生人呀!这样一来还没有来的及侍奉老人祀奉先祖,而恩情就已经断了啊!如果不知道我们是 于同一个先祖,是一源之水一根之木,哪里还会有手足之义啊!所以说,谱不可以不修! 我们东冈杨氏,相传为汉太尉杨震(59-124年)的后裔,传到杨楷(617-701年)已经十九世了。大叔父国子监祭酒杨淞公说,家谱以杨楷为一世祖,从其迁徙的路线来看,这也是可靠的。杨楷生有三个儿子:可遵(633-?)可逸(636-700年)可迢(638-696年)。而可遵迁徙到高安浮桥东竹岗,可逸一支迁居在下杉(今白沙、下杉、里观等一带),可迢一支迁居上杉(今观察、名山、泮溪、石壁岭等一带)。传到杨安道、杨思远、杨安止,带头发动宗亲捐款,修建东冈街道。而迁到上杉去的,是在杨安止之后才迁过去的。 那些通过科举考试进入仕途而获得荣耀的宗亲,不胜枚举,人才辈出,前面的谱序已经写过了,我就不用再说了。我平庸浅陋,却获得明朝宫廷的提拔授官,实在是祖先留下的功德!我无法向众宗亲交待!祖先举世公认清白传家,是有其深远的根基的!今天修这个谱,是要告诉子孙后辈:不思进取,家道怎么可能自动振兴啊?居家生活,必须勤劳俭朴;为官必须清廉谨慎;学生必须努力学习;农民应认真种好田地,各自努力做好自己的事情。富裕了就救济贫困,使他人不至于一无所有;能力强的人,就扶助弱者,使他人不至于跌倒。婚姻喜庆或者是丧葬祭祀等活动,宗亲族人以礼相待,大家聚在一起,没有远近亲疏,都 于同一个祖先,大家来往和谐亲热。 虽然不同的姓氏家族各自都有谱,大家都崇尚欧阳修和苏洵的修谱方式。欧阳修的修例中往往多记载官宦贵族人物传,苏洵的谱例中以记录贤能人物著称。而我们东冈杨氏家族,是名门望族,是显贵的家族;我们是书香门第惠泽后世,是贤能的家族。过去有 东冈杨氏家族的各种典藉记载和传闻中,从来都没有玷污“清白”二字的事情!所以我们的家谱是贵气的谱!是贤达的谱!啊!我写在序后以鼓励大家!时间是大明洪武丙子夏天五月中旬一个吉利的日子(公元1396年6月中旬吉日)户部主事二十四世孙杨隆磕头跪拜慎重地叙而记之

注释:1、奉议大夫:参加朝廷议事的文散官员、四品。2、翰林侍制:皇帝身边的文学侍从官3、课司:明初在京税务机关为宣课司,宣课司主要负责征收商贾、侩屠、市场杂税,设于都城。府、州、县则为通课司,后来改通课司为税课司、局。明代户部下设有13个清吏司,分管各省的赋税事务。每个清吏司下又分属民、度、金、仓四科,其中金部即主管工商税收的机构,下设税课司。各税课司局置有税收簿籍,“日录客商姓名、投税货物、该纳税钞数目”。税课司局在明代各级政权中都有,在府这一级中设置的税收机构称之为税课司,而县一级则称为税课局。两者合而成为“税课司局”。4、明代税课司。府叫司,县叫局。大使一人,从九品,典税事。明初,改在京官店为宣课司,府州县官店为通课司,后改通课司为税课司、局。5、 户部:(1)户部:管理田赋,关税,厘金,公债,货币及银票等。(2)户部主事:户部里的工作人员,正六品。明朝户部下设浙江、江西、湖广、陕西、广东、山东、福建、河南、山西、四川、广西、贵州、云南十三清吏司。各司设司长(郎中)一人到三人不等,正五品;副司长(员外郎)一人,从五品;主事二人到七人不等,正六品。户部主事就是帮助户部尚书管理田赋,关税,厘金,公债,货币及银票等的官员,正六品。6、国子监:朝廷的更高学府兼教育行政部门,是培养未来官僚的摇篮。(1)国子监博士:在国子监从事教育教学的官员。(2)国子监祭酒:从四品。既是的更高学府国子监的管理者,又是教育行政负责人。,(3)在国子监读书的学生:照规定必须“贡生”或“荫生”才有资格进入国子监读书,所谓荫生即依靠父祖的官位而取得入监的官僚子弟,此种荫生亦称“荫监”,后来贡生也可以用钱捐到的,这种贡生就叫“捐监”。(4)贡生:分为岁贡、拔贡、副贡、优贡、荫贡、捐贡等等,有以下几种情况,1)每隔一年把食禀较久的生员选一、二入国子监的称“岁贡”;2)岁贡之年遇皇帝或喜事,入贡的叫恩贡;3)每十二年一次在生员中选拔出品学兼优的叫拔贡;4)乡试正榜之外,另取副榜若干人称副贡与拔贡同等待遇;5)每三年由省学政考后,会同巡抚保送的优秀生员,每省可2一6人,叫“拔贡”;6)另外因父祖为官,儿子入贡叫“荫贡”;7)用大量的钱买贡,叫“捐贡”等等。这些人在国子监读完书之后,通过朝廷国子监举行的考试(这个考试相对容易,因为这并不是科举考试,一般都会通过)获得一等者可以任知县(县长)、二等者任县教谕(相当于县教育方面的负责人)、三等者任县训导(教育方的副负责任人)。(4)科举考试:首先是岁试,是学政到任之年举行。岁试在乡试年(子午卯酉)之前举行。凡学生要乡试的要先行岁试。获得考试一二三等的名额(名额时多时少,由上级奏请后确定),才准送乡试。乡试是非常重要的一次考试,每三年一次,在省城举行,名额有限制,但每次不等(例如下表),这些人一旦考中,就有可能在朝为官,这时大家都 于同一个省的叫老乡,所以这次科举考试叫做“乡试”。 (5)岁试前由县府二级进行予试过关的称“童生”,再岁试过关者称“秀才”。秀才进入县、儒学读书后称”生员”,因学校又叫庠故又称“庠生” (6)“中举”: 也就是科举考中了。生员又分廪膳生员、增广生员、附学生员。廪生、增生有名额限制,凡初入者皆是附学生员。凡生员经科试后,就是秀才,均可参加省城三年一次乡试,按比例分配名额(中举名额时多时少,每次全国大约几百到壹千个左右)考中者称“举人”。中举后也可能会被任命为官员,但是必须要有空缺官位,叫补缺。举人(辰戍丑未)第二年可进京参加会试(也就是说全国举人会聚在一起考试),有名额限制(会试录取的名额,没有定数,全国最少的一次只录取了32人,最多的是1385年和1406年,都是472人。之后各科,有时100名,有时200名,有时250名,有时350名,多少不一,都是临期奏请定夺。到明朝1475年才规定具体固定的名额,一般以录取300名为限;如果有特殊情况,临时题请及恩诏增加50名或100名。获得资格后,所有这些通过的人,当年就在京城参加殿试,由皇帝亲自任主考官,进行笔试和面试,其中考试成绩排前三名的一甲,叫做“赐进士及第”,且之一名叫状元、第二名叫榜眼、第三名叫探花;后若干名二甲,叫“赐进士出身”;再后若干名三甲,叫“赐同进士出身”。但是所有参加了殿试的人都是进士,都可以任用为官员,其中前三名的一甲,有可能成为朝中重臣或者附马(尽管可能性小,但是有希望)。7、兵马提辖:管理治安、囚犯、战备防御、火禁、街道整理等等8、佥判:佥判即签判,全称是签书判官厅公事,主要是京朝官担任幕职官,可参与地方各项政务,地位在知州、通判之下,凡府事与知州、通判同时签署。元丰改制以后,为从八品上。

9、 古代各种“生”:(1)童生:明清时称尚未考秀才或没有考取秀才的读书人。也就是说,凡没有取得县学、州学、府学学生资格,应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,通称为童生或文童、儒童;故而,童生可以是儿童、青壮年,也可以是白发苍苍的老年人。童试包括本省的县试、州试、府试三级考试,考中者为生员,即俗称的秀才, 中则常称为诸生。(2)庠生:明清时期对府、州、县学生员的别称;庠为古代学校之名。在州和县里的学校读书的叫邑庠生,在府里读书的叫府庠生。在级学校即国子监读书的,叫贡生。(4)廩生:亦称廪膳生或廪膳生员。明代府、州、县学生员最初每月皆给廪膳,补助其生活;清代则必须经过岁试和科试,成绩优秀者方能取得廪生名义,成为资历较深的生员。廪生的主要职务是具结保证应考的童生无身家不清及冒名顶替等弊事。清代官学生员分为三等,之一等为廪膳生员,享受官府的生活补贴,每年可得四两廪饩银;二等为增广生员;三等为附学生员。(5)增生:科举制度中在廪生正式名额之外增加的生员名额,增额者为增广生员,为官学第二等生员;名额有定数。(6)附生:科举制度中生员明目之一,明清时期于府、县学之外有取附学生员之制,故亦称附学生员。(7)耕读文化:古代人还是很愿意读书的。因为古代儒家思想是“万般皆下品 ,惟有读书高”,只要家里有生员读书,农民不但可以免除杂税徭役等,有时候还能领取生活补贴。所以古代有人在“庠”(古代的学校叫“庠”)中读书还是很不错的。10、“杨”姓源自姬姓:出自黄帝之后西周王族,有三种说法,但其源均为周朝王室。①源于周武王孙,叔虞次子,晋侯燮父之弟。晋武公(叔虞十一世孙)时,封次子于杨,称杨侯,是为杨姓人的受姓始祖。②源于周宣王子长父。宣王时期,周宣王姬静将子长父封到杨国(今山西省洪洞县),为杨侯,春秋时杨为晋所灭,其后裔以杨为姓。③源于晋武公子伯侨。晋灭杨后,封杨地为大夫羊舌肸(字叔向)的食邑。羊舌氏出于姬姓,因晋武公次子伯侨之孙突当时食邑于羊舌,故以羊舌为姓。至晋顷公十二年(前514年),晋灭羊舌氏,食我的儿子杨道逃到华山,居住在弘农华阴,以祖宗封地杨为姓,其后代开基各地,成为杨氏繁衍发展的主流,史称杨氏正宗。我们的东冈远祖杨震就是这一支。11、 朝廷允许民间修谱:先秦时,社会上流传有《周官》、《世本》等谱学通书;秦汉以后,又出现了《帝王年谱》、《潜夫论·志氏姓》、《风俗通·姓氏篇》等谱学著作。到魏晋南北朝时,门阀制度盛行,家谱成了世族间婚姻和仕宦的主要依据,于是便迅速发展起来。唐末五代时期,社会动荡,朝代更替频繁, 宗法制度改变,朝廷不再有管理修谱的机构,允许民间修谱,于是修谱之风更从 流行于民间,以至遍及各个家族,出现了家家有谱牒、户户有家乘。所以允许民间修谱,实际上从唐末就已经开始了。东冈杨氏之一届修谱正是在这种情况下修撰。由杨楷(617-701年)第十世孙杨隐之(868-921年)在梁开平四年(公元910 年)庚午年四月十五日修撰的。12、后梁(907~923年):即梁朝。五代十国之一,是五代的之一个朝代。907年,梁王朱温篡唐称帝,国号大梁,建都开封(今河南省开封市),期间909-913年建都洛阳(今河南省洛阳市),史称后梁,唐朝正式灭亡,中国历史进入五代十国时期。梁王朝自梁太祖朱温开国之前就长期与后唐前身即河东的晋国争霸直至亡国,共历三帝,前后17年。因为皇帝姓朱,为与南北朝时的南梁相区别,故又称朱梁。13、 明朝首都:朱元璋建立明朝后定都江苏南京。明成祖朱棣在朱元璋去世后从北平发动“靖难之役”,攻占京师,夺取帝位,初时仍定都南京。1421年2月2日明朝迁都北京,并改北京为京师,同时复原南京的名号。明成祖迁都北京后,仍然保留了南京的都城地位,并保留了一套机构。南京和京师一样,设六部、都察院、通政司、五军都督府、翰林院、国子监等机构,官员的级别也和京师相同。北京所在府为顺天府,南京所在府为应天府,合称二京府。14、别子:别子在古代指天子、诸侯的嫡长子以外的儿子。语出《礼记·大传》:“百世不迁者,别子之后也,宗其继别子之所自出者。”15、大宗与小宗:在宗法制度中,大宗是指天子或诸侯的滴长子,天下共主,权力至高无上。小宗是指大宗以外的儿子。16、 欧阳修、苏洵谱例: 所谓欧苏谱例,指的是北宋欧阳修和苏洵在编修本宗族族谱时所创立的族谱体例、内容和格式的合称。 唐宋八大家中的欧阳修和苏洵不仅是同时代人,而且是同龄人,都为谱牒学理论和编修族谱实践做出了重大贡献。他们在总结前人编修族谱实践经验的基础上,取长补短,有所创新,创立了图表式族谱―欧苏谱例,为后世修谱者树立了范本,对后世各姓氏和各宗族编修族谱产生了巨大而深远的影响,直至今日,大多数编修族谱者仍以欧苏谱例为范例。 欧阳修生于1007年,殁于1073年,1030年进士,庆历初召知谏院;宋嘉定(1057―1063)拜参知政事;宋熙宁(1068―1077年)初因与王安石政见不合,以太子少师致仕。青少年时喜读唐宋八大家中之一大家:唐朝韩愈的 ,得韩文精髓,以 冠天下,被尊为北宋文坛宗师,同为唐宋八大家中的苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩等5人均出于其门下。欧阳修编撰了《欧阳氏谱图》。1055年撰写了《欧阳氏谱图序稿》,1059年撰写了《自述世系文》,后人题为《文忠公谱图序》计761字。他订立了编修家谱的原则:“图谱之法,断自可见之世。上自高祖,下止玄孙,而别自为世。五世为一图,五世以后,格尽另起。”图内之人“凡远者疏者略之,近者亲者详之……凡诸房子孙,各纪其当纪者,使谱互见,亲疏有伦。宜视此例而审求之。”可见欧阳修采用的族谱体例为小宗之法:“断自可见之世”,即我们所说的始迁祖或知道其生平且其下世系传承关系明晰的那一代祖宗。所选用的格式为:五世为一图,上自高祖,下止玄孙;之一世(高祖)上承其祖,第五世(玄孙)下系其子孙;世系图后写图中人物的世系录,上一图写完后,“格尽另起”,再另起下一级五代世系图和世系录。高祖的兄弟,再另行别自为世,即另画五代世系图,并编写图中人物世系录。上下推而广之,则知源流之所自;旁行而列之,则见子孙之多少。他主张宗族内各分派/支系自成体系,编修本房系的分谱,但各分谱要相互照应,相互衔接。各分派/支系编成的分谱,合而为一部全宗族的总谱。 苏洵生于1008年,殁于1066年。于1056年携二子苏轼、苏辙出川赴京师,拜见当时已经声名鹊起的欧阳修,得到欧阳修的赏识和推荐。苏洵在谱牒学领域贡献巨大。他编撰了《苏氏族谱》,创造了修谱之一的苏氏谱例,影响极大,时至今日,仍是许多姓氏和宗族修谱的范例。其体平列,世系直陈,用表格的形式记述先祖世系。其谱例以五世为表(图),以宗法为则,详近略远,尊近贬远。先画出五代世系表(图),接着写表(图)中人物的世系录。在世系录中各人名下注明其功名、仕宦、行迹、配偶、生殁、埋葬地,并依次书写子孙后代,各代标明辈分。主张睦族、恤族、化俗。他所创谱式的特点是篇幅大,记载的内容多。《欧阳氏谱图》与《苏氏族谱》的相同之处,一是他们所采用的体例都是小宗之法;二是他们所采用的格式都是一图谱五世,先画五代世系图,后写五代世系录,即“一图一传”的图传体;三是族谱的内容都包括谱序、凡例、世系图、世系录、先世考辨等5项;世系录的内容包括:第几世,名字,功名,仕宦,行迹,配偶,生殁,埋葬地等。两者的区别在于,苏洵不是从始迁祖或知道其生平且其下世系传承关系明晰的那一代祖宗写起,而是从高祖写起,是更加彻底的小宗之法;《欧阳氏谱图》在世系图和世系录之外,还列有本宗族历代重要人物的传略。欧阳修“断自可见之世”的谱例与苏洵从高祖写起的谱例一道,被世人称之为“欧苏谱例”。从二人生平可以看出,他们编修族谱并创立图表谱式的时间大约在1055―1066年间。有资料称,欧阳修编修《欧阳氏谱图》在先,苏洵编修《苏氏族谱》稍晚些。欧阳修于1055年撰写了《欧阳氏谱图序》,说明他最迟从1055年起编修族谱。苏洵于1056年到京师,可能见到欧阳修编修族谱后方开始着手编修《苏氏族谱》。 【欧阳氏谱图序】

宋朝·欧阳修

自唐末之乱,士族亡其家谱。今虽显族名门,多失其世次,谱学由是废绝。而唐之遗族往往有藏其旧谱者,时而见之,而谱皆无图。岂其亡(忘)之?抑前世简而未备欤?因采太史公《史记》表郑玄诗谱,略依其上下、旁行作为谱图。上自高祖,下止玄孙,而别自为世。使别为世者上承其祖,为玄孙(者)下系其(子孙)。为高祖凡世再别,而九族之亲备。推而上下之,则知源流之所自;旁行而列之,则见子孙之多少。夫唯多与久,其势必分,此物之常理也。故凡玄孙别而自为世者,各系其子孙,则上同其出祖,而下别其亲疏。如此则子孙虽多而不乱,世传虽远而无穷。此谱图之法也。 欧阳修于宋朝至和二年 ( 公元1055年)

参考书目《旧唐书》《宋史》《太平御览》《资治通鉴》《明史》《杨氏宗谱》资料由仲房下杉杨国弟提供。

杨楼绪欢迎各位观看评论!因本人水平有限,差错之处在所难免,盼望海涵!

2022 年10月20日于安义长均

以上就是与明朝壬戌年是哪一年相关内容,是关于明朝的分享。看完明朝末年是哪一年后,希望这对大家有所帮助!

烟气爆炸是什么

烟气爆炸,这是一个在工业生产、日常生活以及一些特殊环境中可能会遭遇的危险现象,它给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。烟气爆炸,本质上是一种剧烈的燃烧反应引...

额头为什么突然长黑痣 额头莫名其妙长黑痣

额头为什么突然长黑痣黑痣是一种常见的皮肤病变,通常是由于黑色素细胞在皮肤中的分布不均匀而形成的。虽然黑痣可以在身体的任何部位出现,但额头突然长黑痣可能会让人感到担忧。在本文中,我们将探讨额头突然长黑痣的原因...

鼻孔大小为什么会 鼻孔大小会变吗

探索鼻孔大小的奥秘:自然选择与个体差异的交织在人体构造的众多细节中,鼻孔大小作为一个独...

达摩一掌经如何看三世 达摩一掌经看来世

达摩一掌经是一种古老的 算命方法, 据传是由唐代一行禅师所创。这种方法相信可以通过手掌上的穴位和四个重要元素(年、月、日、时)来推算一个 人的前世今生和未来。 前世今生的推算法则 达摩一掌经的推算法则主要包括以...

为什么有一见钟情感觉不到 为什么有一见钟情的感觉

为什么有人会对一见钟情感觉不到理解一见钟情的现象一见钟情是一种常见的社交现象,它指的是人们在第一次见面时就产生了强烈的好感或爱慕之情。这种感觉通常是突然而来的,让人无法控制,可能是因为对方的外貌、气质、声音...

腊月为什么不能搬家(2024年1月最佳乔迁日期)

腊月为什么不能搬家? 在中国的传统文化中,腊月是一个特殊的月份,它标志着农历年的最后一个月,也是准备迎接新年的时期。然而,在这个月份里,有一个广为流传的习俗——不能搬家。那么,为什么腊月不能搬家呢? 首先,腊月是农历年的...

八字合婚哪里准(八字合婚) 八字合婚最主要看哪几方面

八字合婚哪里准?揭秘八字合婚的真相 在寻找人生伴侣的过程中,许多人都会参考各种方法来预测婚姻的吉凶,其中八字合婚便是其中一种备受关注的方式。然而,面对众多的八字合婚机构和说法,很多人不禁会问:八字合婚哪里准? 首先,我...

庭院水池放在哪里好(庭院水池图片)

庭院水池放在哪里好?打造理想庭院的关键一步 在打造理想庭院的过程中,一个精心设计的水池可以成为庭院的一大亮点。然而,庭院水池的位置选择至关重要,它不仅影响到庭院的整体美观,还与水池的实际使用功能息息相关。那么,庭...

厨房风水现代解读:招财避秽的8个要点,不容忽视!

厨房是家中重要的区域,对于家人的健康和财运都有着重要的影响。为了让厨房招财避秽,我们可...

室内走廊风水有讲究,摆设需看方位来决定

室内走廊是连接家里各个空间的枢纽,每天从卧室到客厅,从客厅到卧室,在这些过程中我们都需要...

哪个明星是连心眉(连心眉在哪个部位)

哪个明星是连心眉?相信很多人会想到娱乐圈中的一位女演员——倪妮。 连心眉这个词是从古...

本命年戴红绳哪个手(本命年手腕戴红绳)

在中国传统文化中,本命年是一个十分重要的年份。人们相信,本命年是具有诸多险阻和挑战的年...

星座表十二星座配对打分 星座表十二星座匹配

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下星座表十二星座配对打分的问题,以及和星座表十二星座...

十二星座最感动的话 十二星座的情感语录

大家好,今天来为大家分享十二星座最感动的话的一些知识点,和十二星座经典语录短句的问题解...

接大运生肖 大运是什么生肖

本篇文章给大家谈谈接大运生肖,以及大运是什么生肖对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大...

易经给别人算卦由谁转铜板 用易经给别人算命会不会对自己不好

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下易经给别人算卦由谁转铜板的问题,以及和周易卜卦用什...

风水伏位在洗手间有影响吗 伏位在卫生间如何化解

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于风水伏位在洗手间有影响吗和卫生间在伏位有什么影响的...

风水新房装修要拜土地公 新房装修拜土地怎么拜

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下风水新房装修要拜土地公的问题,以及和装修拜土地神是...

大门与窗户的尺寸风水 门窗的大小多少有风水讲究吗

其实大门与窗户的尺寸风水的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解门与窗的高度风水,因...

装修风水禁忌玄关 房间玄关风水禁忌

各位老铁们好,相信很多人对装修风水禁忌玄关都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下...

双鱼座渣男玩你的表现,都说双鱼座的男生特别渣,这是真的吗?

提起双鱼座渣男玩你的表现,大家都知道,有人问都说双鱼座的男生特别渣,这是真的吗?,另外,还有人...

为什么娶妻不娶天蝎女,千万不能娶的四大星座女有哪些,你知道吗?

提起为什么娶妻不娶天蝎女,大家都知道,有人问千万不能娶的星座女有哪些,你知道吗?,另外,还有人...

真心喜欢狮子座的星座,和狮子座共度一生的人都有哪些星座?

提起真心喜欢狮子座的星座,大家都知道,有人问和狮子座共度一生的人都有哪些星座?,另外,还有人...

天蝎男亲你下面更爱你了,天蝎男的舌吻代表什么?这样的他爱我吗?

提起天蝎男亲你下面更爱你了,大家都知道,有人问天蝎男的舌吻代表什么?这样的他爱我吗?,另外,还...

男人添女人下面免费播放,男人吃女人下面对身体有害吗?

提起男人添女人下面免费播放,大家都知道,有人问男人吃女人下面对身体有害吗?,另外,还有人想问...

偏旁带木的商贸公司起名大全(寓意带木的公司名称)

当今社会上有很多职业都跟木息息相关,比如木材公司,木工厂等等,木象征着春天,春天代表着万物...

双鱼玉佩事件解密了(双鱼玉佩的事件)

据说在1956年到1960年之前的时候,在新疆出现了非常多的复制人,将部队和百姓全部都给复制了...

属金的人戴什么最旺,金命缺木最适合戴什么

属金的人戴什么最旺 市面上珠宝的颜色非常丰富,红色、蓝色、绿色、白色……每一种颜色的...

消化不好吃什么比较好,肠胃不消化吃什么食物比较好

消化不好吃什么比较好 保持健康的人消化顺利,获取食物后消化系统功能发挥,才能吸收食物中...

2022属羊女人的运势和财,2022 年属龙人的全年运势女

2022属羊女人的运势和财 属羊天蝎座是一个个性鲜明的人,这一类人能够凭仗共同之处在...

中上等婚姻是什么婚姻,上等婚姻怎么修来

中上等婚姻是什么婚姻文 |晴风 图 | 络 婚姻是一个人一生中,最重要的课题,也是一生中对一...

婚姻女猪男蛇怎么办,老婆死心要离婚怎么办

婚姻女猪男蛇怎么办 生肖属蛇者的婚姻爱情肖蛇的人命运,其与稳和才智,甚好交际 12男蛇+女...

鸡和狗在一起对谁不利,鸡和狗真的不能结婚吗

鸡和狗在一起对谁不利{来信求测}师傅你好,打扰你了,我想让你帮我合一下八字,因为到现在为止有...

1988年属龙的有几次婚姻,88年属龙男2022 年会结婚吗

1988年属龙的有几次婚姻 年属龙人一生的命运是什么属龙的人都是很聪明的,能力非常的出众,...

正月出生是最苦命蛇,生肖蛇人一生五个贵人

正月出生是最苦命蛇01 又看到有“80后”在吐槽自己那一代人最“苦命”。 除了以前的那些...

最近一次闰腊月,阴历几年一次闰月

最近一次闰腊月 民间有句老话:“十年碰不上一个闰腊月”,其实很不准确,明朝万历年间出现过...

1998属虎更佳婚配属相,97年男牛配什么属相更好

1998属虎更佳婚配属相 婚姻是个即难搞又绕不开必须面对的事情。小时候我们在故事书里看...

2022年兔子运势,2022年属兔命运

2022年兔子运势 属兔人2022 运势一直不错,特别要提及的是属兔人2022 的爱情运势,在这一年,...

属兔男和属牛女的婚姻如何,女属牛男属兔会旺夫吗

属兔男和属牛女的婚姻如何 属相兔婚配 绝佳配偶属相配对 属兔的人举止文雅,是最和蔼和更...

2008鼠年出生的人的命运,属鼠的2008年出生运势

2008鼠年出生的人的命运鼠出门看天色,进门看眼色。政治敏感,善于察言观色。家懒外勤,好走好...

- 数据加载中,请稍后...